数据中心、通信储能、电力储能等作为储能产业下游的重要组成部分,在各自特定的领域中发挥着至关重要的作用。在5G通信、人工智能及大数据时代下,通信网络及数据中心对于大量数据传输、储存及处理所需的电力需求均显着增加,大大推动行业对储能的需求。

报告引述中芯管理层指,预测2024财年第四季收入按年增长26至28%,毛利率按季增长2至4个百分点,符合预期。星展考虑到晶圆均价较低,将2025财年的盈利预测小幅下调2%,而2026财年预测则下调1%。该行维持中芯H股的“买入”评级,料其短期复苏前景稳健,目标价由24港元上调至37港元。

三十多年前,出生于甘肃天水的作家陈继明萌生了一个念头——要把古代民族吐谷浑的故事写进小说里。不过,这个想法要到多年后才得以实现。此时,陈继明已在广东珠海生活多年,在创作完广受赞誉的《平安批》之后,他准备把目光转回到西域,写一部敦煌题材的作品。

“关于敦煌,最难处理的就是虚与实的关系,实体与象征的关系。书写敦煌,是需要做大功课的。”陈继明没有走捷径,而是老老实实阅读了两百多本关于敦煌的书籍以及大量史料。

早在创作之初,陈继明就明确定下了两个“不写”和两个“要写”。他不直接写藏经洞的故事,也不把敦煌当作图腾来写。两个“要写”,则是要写人和动物。在陈继明看来,敦煌是人的世界,是人照亮了敦煌,而不是相反。而马、骆驼等动物在他笔下,也不再是人类的工具,它们成为小说的重要角色,与人“平起平坐”。

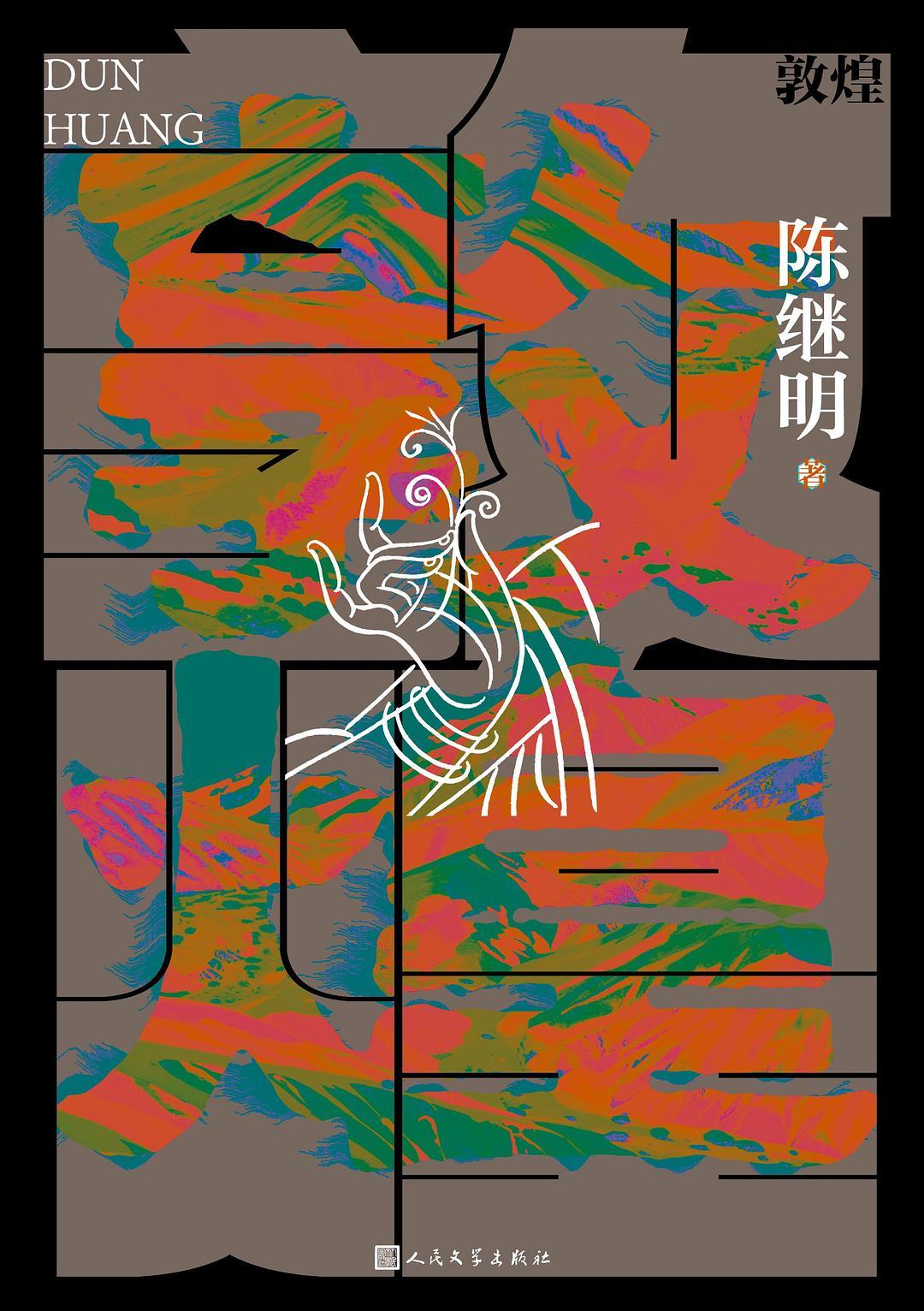

《敦煌》。

历经漫长的创作与修改,长篇小说《敦煌》日前由人民文学出版社推出。小说以初唐时期为时间背景,以李世民的御用画师为主人公,书写凡人开窟、宫廷画师造像的故事,以瓜州、沙州为空间背景,书写吐谷浑人与汉人的民族融合,勾勒出一幅万物有灵、人神会聚、爱恨交融的敦煌画像。

“《敦煌》故事好看,人物鲜活。它创造了独一无二的叙述语调。”中国作协副主席、书记处书记邱华栋表示,该书最能打动他的地方,就是把唐代生活写成当代生活,靠非凡的想象力把读者带到距离现在一千多年前的历史空间里。在他看来,《敦煌》之所以能成为一部具有大气象、大格局的作品,正是因为作家拥有深刻的文明思考。

面对大的历史题材,要成为半个行家

南方+:敦煌是中国最大的文化IP之一,从艺术、历史等角度解读的作品非常多。你书写的初衷是什么,想写一部怎样的《敦煌》?在你的文学生涯中,《敦煌》占据怎样的分量?

陈继明:我在写小说时会有自己的兴趣,那就是进入复杂难言的世俗世界,去表达无法归纳的东西。作者并不是因为先有主题,先有结论,才选择用一个故事去图解,实际情况可能往往与之相反。

在我看来,作者可以说是一个探险家,当写作开始时,探险就开始了。如果作品还没有到写完的那一刻,其实作者自己也不知道写了什么,我就是带着这样的小说理念写《敦煌》的。

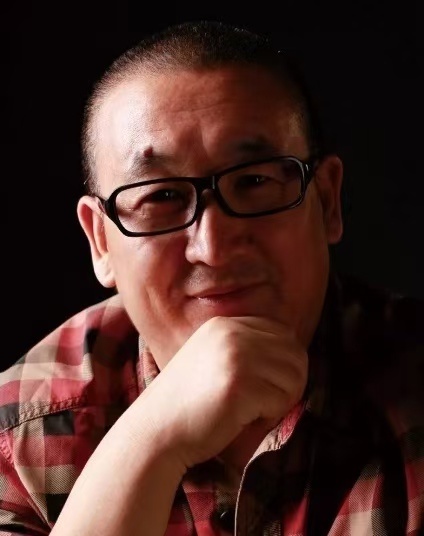

陈继明。

到目前为止,《敦煌》是我写过的最为丰厚的一部长篇小说。或者说,《敦煌》是我最有原创性、发挥最为充分的一部小说。

南方+:作为世界级的文化遗存,敦煌是一个很大的题材。面对这么大的题材,有没有感受到某种压力?写作中有哪些地方比较难处理?

陈继明:的确有压力。这样一个题材,是需要做大功课的。首先是熟悉它,差不多要让自己成为半个行家,在某些方面甚至要超过行家。

比如,关于开窟画像的具体技术,有没有工作捷径,主画师和协助者是如何合作等知识,都需要逐一了解。我至少看了两百多本有关敦煌的书,做了不少笔记。

在文学创作中,压力也是动力,压力有可能激发出作者的更多潜力。在实际写作的进程中,作者自身随时都能够体会到这一点。

对我来说,最难处理的还是分寸感。文本的理想状态应该是——不一意孤行,不一刀制胜,不简化,不代言,让一切处在一种富有分寸感的隐秘关系中。

南方+:在《敦煌》中,形形色色的动物,西域的飞沙走石,无论是人物故事还是个性,都能让读者感受到强烈的西域气息。你的成长背景是在西北,个人审美在《敦煌》写作中是否体现得非常明显?

陈继明:在敦煌壁画中,动物是很常见的,只不过人们往往只看见了神和人,而忽略了动物。再加上《敦煌》写的是一个发生在大西北的故事,在那里,动物和人相比,更可能成为主体。

之前人们写敦煌题材的小说,笔下除了神和人,还是神和人。这显然是不完整的。所以,我决定在此书中恢复动物的位置,它们不再作为人类的工具,而是作为人类的伴侣,作为一种与人类相似的角色。在这种意识的主导下,我特意在鸣沙山的背面安排了一窝狼,让狼的故事始终延续在小说中。

陈继明。

我是西北人,拥有丰富的西北生活经验。我想,在旷天野地里生活的西北人,身上的原始性会更多一些,是他们,让这部小说多了一些雄浑的气质。

与此同时,我也很注意挖掘他们身上细腻微妙的一面。这两部分合起来,大概就呈现了这部小说的总体风格。

平衡史料和小说叙事,是作家的基本功

南方+:你选择从画师祁希的故事进入敦煌的历史,但目的并不在于写一部纯粹的历史小说。你希望小说更多呈现敦煌的历史感,还是大历史中的个体?

陈继明:我并不想把《敦煌》写成历史小说,其中有复杂的考虑。在我印象里,历史小说主要书写大人物,重点着墨于宫廷斗争和政治博弈,它们大多是单向的,线性的。

历史小说的作者,大部分是历史的“知者”,这些并不符合我创作小说的理念。我要写的,是一部具有当代小说理念的长篇小说,我只不过是把人物放在了唐代而已。

“千佛洞里人语响”长篇小说《敦煌》发布会。

实际上,我主要也在写历史中的小人物,关心小人物在历史进程中的价值。正所谓“礼失求诸野”,这个“野”,在我看来,就是小人物。

南方+:为了写《敦煌》,你做了大量的史料搜集和准备。某种程度上说,史料多,也可能会对文学创作造成一定影响。你如何在史料和小说叙事中找到平衡?

陈继明:史料多不是坏事,至少对我没有形成负面影响。我知道自己要什么,想从史料中获得什么。我只是按需所取,抱着对小说的猜想来阅读资料。

我始终保留着想象的位置。一部小说的重要部分,还是想象。凭空起楼,倒是确保了小说能够成为小说。所以,掌握平衡是技术问题,它是一个作家的基本功,早在看资料的阶段就需要注意了。

南方+:《敦煌》写了历史上的吐谷浑人,他们和当代人慕思明之间,有一种精神血脉上的隐秘关联,既有共性,又有差异。你如何在小说中表达时间对于历史演进的作用?

陈继明:时间是这部小说的一个基本命题,时间消弭了很多东西,也催生了很多东西。敦煌本身也是时间的产物。

我在小说中讲到,历史其实可以说是一个叙事过程。战乱与死伤之后,出现了佛教的兴起。这两者可能是叙事的结果,而历史叙事仍然在进行中,它有时候是洪流,具有摧枯拉朽的力量。

所以这种叙事是需要警惕的,警惕什么?人类的自主性有可能会丢失。人类这种存在,有可能被误写,被历史、文化、宗教或任何大于人的东西误写。

南方+:你在广东工作和生活多年,写出了《平安批》这样被广泛肯定的作品,这次推出《敦煌》,在小说创作过程中会有什么不同感受吗?

陈继明:我喜欢接受挑战。写《平安批》和《敦煌》的一个很大的区别是,后者更得心应手一些,毕竟生活的肌理和人物的肌理是我个人经验中早就有了的。

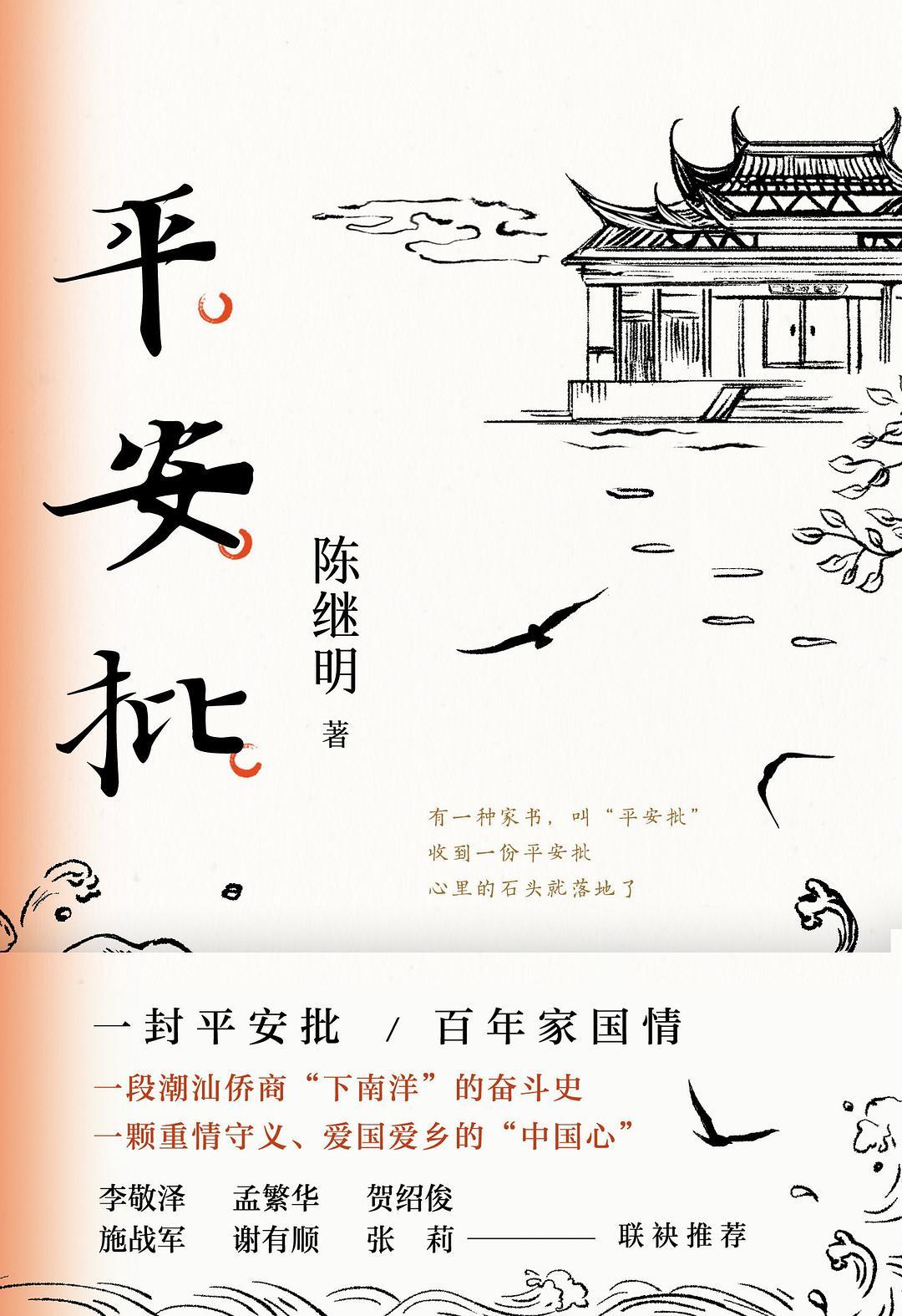

《平安批》。

写《平安批》时,我在深入生活的一年中,主要用功的正是生活经验这一部分。因此,不少潮汕读者认为,我写得很地道,把潮汕的各种滋味都写出来了。

在我看来,人情不相远,人与人的区别,尤其是内心的区别并不大。或许没有人知道,《平安批》中的一些人物和故事其实来自我的老家,我只需要在写的时候做一些技术性的改变和补充就可以了。小说写的是人,基于这个理念,我对写陌生题材充满信心。

采写:南方+记者 戴雪晴 刘炜茗

图片:受访者提供杠杆炒股 什么意思